Mehrwegsysteme

Zuhause Bier zapfen

Holzfässer

Schon im Mittelalter transportierte man Bier in Holzfässern und zapfte es in Trinkgefäße. Die im Bier vorhandene Kohlensäure und die Schwerkraft ließen das Bier fließen. Der Zapfhahn mußte aber unten am Faß angeordnet sein.

Seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts versuchte man, den Druck im Fass durch eingepumpte Luft zu verstärken Das Fass konnte jetzt von oben angestochen werden, siehe Bild rechts.

Nicht nur in Wirtshäusern zapfte man mit Luftdruck, auch bei privaten Feiern (hier mit Studenten) wurde diese Zapftechnik genutzt.

Der oben angeordnete Hahn erlaubte ein bequemes Zapfen. Verschiedenartige Pumpvorrichtungen waren am Markt verfügbar. Nachteil war allerdings die schädliche Wirkung des Luftsauerstoffes auf das Bier.

Die Werbeanzeige aus dem Jahre 1877, rechtes Bild, wandte sich an gewerblich tätige Brauer und Gastwirte.

Erst durch die Erfindung der Verflüssigung von Kohlensäure (M. Faraday, 1823) und der industriellen Nutzung für CO2-haltige Getränke (Wilhelm C. Raydt, 1880) waren Bierzapfsäulen in den Wirtshäusern und auch CO2- betriebene Heimzapfapparate technisch möglich geworden. Die Schanktechnik in den Wirtshäusern änderte sich daraufhin in den 1890er Jahren grundlegend, siehe Literaturquelle [8].

Durch die neue Technik konnten Bierfässer dann sowohl im Wirtshaus als auch im privaten Haushalt an eine Kohlensäureflasche angeschlossen werden. Durch den Gegendruck blieb jetzt die Bier-eigene Kohlensäure länger erhalten womit die Frische entscheidend verlängert werden konnte. Nachteil für den Heimgebrauch war allerdings, daß man eine relativ große und schwere Kohlensäureflasche benötigte.

***

Biersiphons

Handlicher waren patentierte Siphons, die in den 1890er Jahren zur Kaiserzeit auf den Markt kamen. Sie bestanden aus Glas, Metall oder Steingut und fassten 5 oder 10 Liter Bier. Die Entleerung erfolgte durch den Druck der zugeführten Kohlensäure komfortabel über einen Zapfhahn aus Metall. Bis in die 1930/1940er Jahre gab es diese Geräte, heute sind sie aber völlig in Vergessenheit geraten. Die Werbung versprach damals: "Das Siphonbier ist frisch wie vom Fass".

Rechtes Bild: Werbung für einen Heimschänker auf einem Blechschild um 1910.

1896/97 brachte die Leipziger Fa. Roesler (gegr. 1896) einen sog. "Globus Selbstschänker" heraus. Dieses robuste System mit einer Rein-Nickel Hülle und einem Glas- oder Emaille Innengefäß war über 30 Jahre lang in vielen Ländern der Welt in Gebrauch. Es gab unterschiedliche Größen: 2 Liter, 3 Liter, 5 Liter und 10 Liter.

Die 1897 in Berlin gegründete "Dt. Siphonfabrik Hoffmann, Schwarz & Co." verwendete andere Materialien und eine andere Zapftechnik.

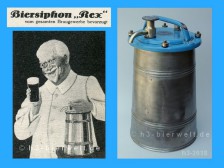

Ein anderer Zapfapparat kam aus Zeitz von der Metallwarenfabrik Fiedler. Er nannte sich "Biersiphon REX". Es gab eine 10 Liter und eine 5 Liter Größe.

Weitere Siphons sind der "Gambrinus Siphon", der "Selbstschänker Radikus" und der "Potsdam Siphon", bei dem der Bierstand durch ein Sichtfenster angezeigt wurde. Hier sorgte ein innerer, mit Eis gefüllter Zylinder für eine niedrige Biertemperatur.

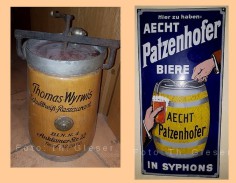

Links: Ein 5 Liter Kannensiphon der Firma Hoffmann & Schwarz in Holzoptik. Er wurde in den 1940er Jahren von Thomas Wyrwis verwendet, der damals im Berliner Bezirk N. 4, an der Anklamerstraße 22, ein Schultheiß-Restaurant betrieb. Die Serialnummer des Siphons ist 402051.

Rechts: Das Emailleschild zeigt den Zapf-vorgang eines Berliner Patzenhof Bieres aus einem 5 Liter Faßsyphon.

In beiden Zapfsystemen befand sich im äußeren Metallgefäß Kohlensäure als Druckmittel.

Links: Ein großer 10 Liter Kannen-Siphon der Leipziger Fa. Roesler um 1915, genannt "Globus Selbstschänker"

Rechts: Ein 5 Liter System der Fa. Hoffmann & Schwarz aus den 1930er Jahren

(Serialnummer 113 415)

Die Funktionsweise kann im Hobbymuseum an den Original Siphons demonstriert werden.

Ein weiterer Rex-Siphon mit der Serialnummer 8384 verfügt über ein Messingschild auf dem Deckel, das den Siphon-Eigentümer nennt.

Eingraviert ist: "Matousch Rest. Flora, Laubegast".

Er gehörte dem Restaurateur (Gastwirt) Emil Matous, der seit 1915 bis in die 1930er Jahre in Dresden-Laubegast eine Gastwirtschaft betrieb und diesen 5 Liter Siphon mit Bier gefüllt für den Heimgebrauch zur Verfügung stellte.

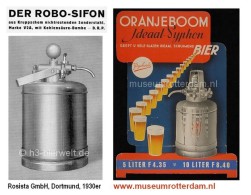

Ende der 1930er Jahre kamen Krupp'sche Biersiphons aus nichtrostendem V2A-Stahl auf den Markt, hergestellt von der Dortmunder ROSISTA G.m.b.H. Sie waren doppelwandig und besaßen ein Lippenventil, das ein Zurückströmen von Kohlensäure oder Bier aus dem inneren Behälter in den mit Kohlensäure gefüllten Außenbehälter verhinderte. (Ausgestellt im Hobbymuseum)

Eine verbesserte Ausführung war der sog. "ROBO-Sifon". Er besaß als Neuerung einen metallischen Sifonkopf mit einem Reduzierventil.

Links ein Bild aus einem Firmenprospekt, Ende der 1930er Jahre [42]

Auch bei unseren holländischen Nachbarn kam dieser Siphon zum Einsatz, wie ein Werbekarton für holländisches Oranjeboom Bier zeigt. Unter der Bezeichnung "Ideaal Syphon" gab es das Zapfgerät in 5- und in 10 Liter Größe.

(Bild rechts mit freundlicher Genehmigung Museum Rotterdam)

***

Fässchen aus der Nachkriegszeit

Sog. 5 Liter Service Fässer der Fass*Frisch GmbH aus Heilbronn waren eine Erfindung ihres Firmengründers Erich Möckesch in den 1960er Jahren.

In Zusammenarbeit mit dem Batelle Institut in Frankfurt/Main entwickelte er diesen Faßtyp, der einfach zu bedienen war.

Mehr als 150 Brauereien ließen ihre Biere in den 1960/70er Jahren in diese Fässer abfüllen. Diese Fässer waren die direkten Vorläufer der 5 Liter Partydosen.

Die Schweißkonstruktion bestand aus zwei Halbschalen, einem Tragegriff-Element und einem Einfüllstutzen mit Gewinde. Auf den Einfüllstutzen wurde ein Kunststoffaufsatz gedreht, der die externe Zapfanlage aufnahm.

Zwei Fäßtypen waren erhältlich:

- 5 Liter Edelstahlfass (links)

- 5 Liter Aluminiumfass der Fa. Fissler

Der Markt bot damals verschiedenartige Zapfgeräte an, z.B. Tischzapfanlagen, Kleinzapfanlagen oder das Linde Kühlfass mit Zapfanlage.

Als 1972 die ersten 5 Liter Einwegfässchen auf den Markt kamen, gab es eine besondere Zapfgarnitur, den sog. "Zapf Boy", der für beide Systeme verwendet werden konnte. (Fässchen und Zapfboy sind im Hobbymuseum ausgestellt)

Nachteilig für den Verbraucher war, daß das leere Fass nur zu der Brauerei zurückgegeben werden konnte, deren Name eingeschlagen war. Die Höhe des erhobenen Pfandes variierte von Brauerei zu Brauerei. Es gab häufig falsche Rückgaben, was schließlich zur Entwicklung des 5 Liter Einweg-Fässchens führte.

***

Fässchen in der DDR

In der DDR gab es in den 1970/1980er Jahren Mehrweg-Partyfässer aus Aluminium mit der Bezeichnung "Piccolo".

Die am häufigsten verwendete Faßgröße war 3,8 Liter, daneben waren auch "Piccolo 6" Fässchen mit 6 Litern Inhalt auf dem Markt.

Diese Fässchen waren in bunten Farben gehalten, z.B. in rot, blau, gelb, silber oder grün. Der Schriftzug "piccolo" war aufgeklebt.

Die breite Einfüllöffnung gestattete ein eigenes Befüllen mit Bier oder anderen Erfrischungsgetränken. Außerdem konnte das Fass an der Gaststätten-Theke mit Bier versorgt werden. Hierfür gab es eine zusätzliche Füllarmatur, um ein schaumfreies Abfüllen aus dem Thekenschankhahn zu gewährleisten.

Eine eingesetzte, handelsübliche Kohlensäurepatrone sorgte für ein echtes Zapfvergnügen. Für den großen Fasstyp waren zwei Patronen erforderlich. Ein eingebauter Druckminderer sorgte für einen gleichmäßigen Zapfdruck.

Eine seltene Version mit Brauereiaufdruck zeigt das rechte Bild. Auf das bonbonfarbene Faß ist eine mehrfarbige Brauereiwerbung aufgedruckt: "Wernesgrüner Pils mit der Darstellung des damaligen Biermännchens". Die zugehörige Brauerei liegt im sächsischen Vogtland und nannte sich zu DDR Zeiten "VEB Exportbierbrauerei Wernesgrün".

Dieses 3,8 Liter Faß sowie eine rote, blaue und eine 6 Liter silberne Version sind im Hobbymuseum ausgestellt)

***

Heutige Mehrwegsysteme

Das geläufigste System in Deutschland ist das sog. "PerfectDraft" System.

Das Material des Behälters ist Aluminium. Fuß- und Oberteil bestehen aus Kunststoff, die Behälterummantelung aus bedruckter Kunststoff-Folie.

Biermenge: 6 Liter

Zum Zapfen ist eine entsprechende Anlage erfoderlich.

(Original im Hobbymuseum ausgestellt)